公開日:2019.11.28

こんにちわ。

壁紙屋本舗・スタッフのウエマツです。

本日は個人的な週末のひとこまについて。

先週末は気持ちのよいお天気で、紅葉をたのしみに行かれた方も多かったのではないかと思います。

私は兵庫県の西宮市大谷記念美術館へ「きたれ、バウハウス」展(2019.10/12~12/1)を見に行ってきました。

館内入口付近のフォトブース

バウハウスとは

知らない方にとっては「きたれ、バウハウス」と言われても何の催しなのか1ミクロンもぴんとこないと思います。

私自身、言葉として知ってはいてもぼんやりとしかシルエットをつかめていない、そういう距離感のものでした。

今回得た知識を元に、できる限りそぎ落としてご説明してみます。

バウハウスとは「第二次大戦前のドイツでたった14年しか活動していないのに、その後のデザインや建築に大きな影響を与えた造形教育の学校」です。

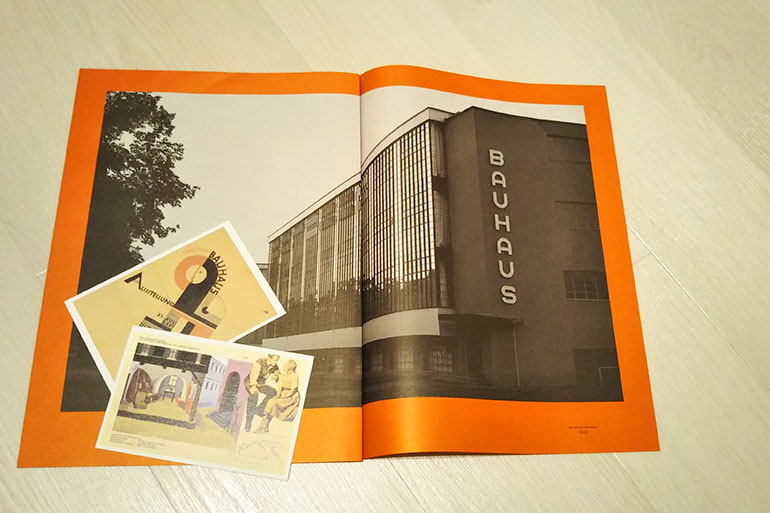

1926年に完成したバウハウス・デッサウ校舎

(現存/ 1996年 世界文化遺産登録)

バウは「建築」、ハウスは「家」の意。

その教育理念は「すべての造形活動の最終目標は建築である」というものでした。

諸芸術が建築より下の位置づけというよりは、どんな芸術作品も、どんな工芸品も、どんな製品も、最終的に建築の一部を成すもの、ということなのかなと個人的には感じました。

よく分からないなりに迫力を感じる言葉です。

バウハウスを知らない人も、普段の生活のなかでその影響を受けた製品を少なからず使用しています。

モダンデザインの源流と言われるほどの大きな影響を後世に残した、「とにかくすごいデザイン学校」だったということがお分かりいただけたらひとまず良いかと思います。

バウハウス・デッサウ校舎の階段

1919年の開校からわずか14年でナチスの弾圧により閉鎖に追い込まれたバウハウス。

色んなことを自由に発想されたら困る情勢下において、その存在が脅威として映ったのは想像に難くありません。

しかしその強い信念と思想は広く受け継がれ、現在でも色褪せることなく影響を与え続けているのです。

バウハウスと壁紙屋本舗のつながり

今年はバウハウス開校100周年。その節目を記念するイベントが日本各地で開催されています。

こちらの展覧会もそのひとつ。

いかにも建築やアート関係のお仕事をしていそうな人、デザイン系の学生さんといった風貌の来場者を多く見かけました。

さて、このバウハウスと壁紙屋本舗に一体どういったつながりがあるかと言う点についても少し。

壁紙屋本舗で扱う輸入壁紙のなかに、ドイツのrasch(ラッシュ)というメーカーのものがあります。

幅広いデザインとリーズナブルな価格で輸入壁紙のなかでも人気の高いアイテム。

このrasch社が1929年にデザイン契約を結んだのがバウハウスです。

この契約を機にraschの壁紙は装飾的なデザインへと特化し、今日まで世界の壁紙業界をリードしてきました。

つまりバウハウスは壁紙の発展にも大きな影響を与えてきたのです。

raschの壁紙については以下の記事でご紹介しているので、よければ合わせてご覧ください。

未来はバウハウス壁紙のもの

「未来はバウハウス壁紙のもの」というのは、当時rasch社の広告のキャッチコピーに使われた言葉。

このポスターの展示もありました。

こんな表現でたとえられるほど、そのデザイン性の高い壁紙は時代に新しい風を吹き込んだのでしょう。

実はこの春、rasch本社から輸出担当の方が来日し壁紙屋本舗のオフィスを訪ねてくださいました。

その方のお話しを立ち聞いたときに、文意が読み解けずにいた「Future belongs to the Bauhaus wallpaper(未来はバウハウス壁紙のもの)」という言葉が、展覧会に来てこのキャッチコピーについてのことだったのだわかりました。

「きたれ、バウハウス」はこんな展覧会

全体的に「読む」展覧会というイメージでした。

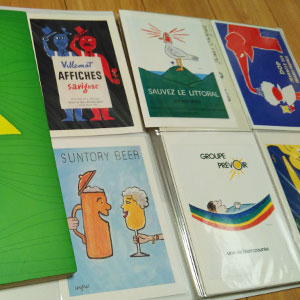

一向に頭に入ってこない小難しい話もたくさんありましたが、バウハウスの卒業生がデザインした有名な椅子の数々、制作物やポスターなど、よく分かっていない私のような人間が見てもたのしめるような展示物も多かったです。

ポスターひとつ見てもほんとうに洒脱なのです。

100年も前のものなのにまったく古さを感じない、新鮮さすらありました。

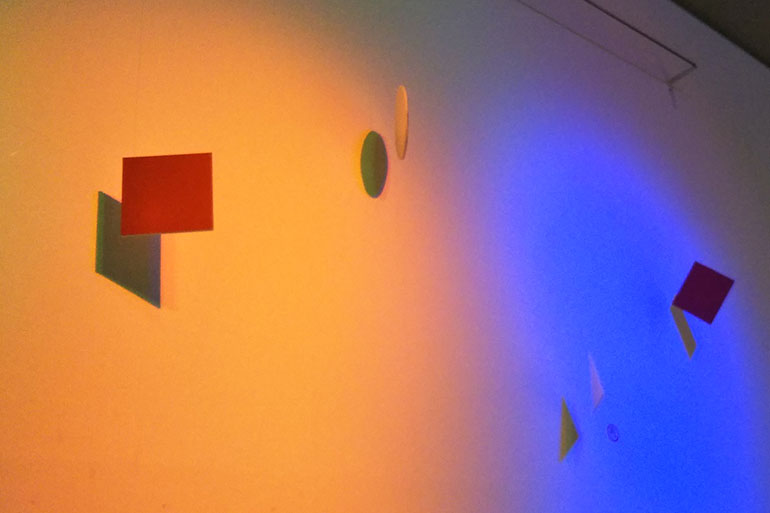

バウハウスのカリキュラムを模した体験ブースも。(こちらは撮影OK)

素材ごとに感触を想像して実際に触れてみよう

6色混ざると何色に見えるでしょう

影に色はあると思いますか

最後はお決まりのミュージアムショップへ。

今回はポストカード2枚と、こちらの美術館限定販売だというバウハウスのフォト冊子を購入。

ポストカード収集家を自負する私。

手ぶらで美術館を去ることはありません。

その蓄積の姿だけに満たされる。収集ってそういうものだと思っています。

大谷記念美術館での「きたれ、バウハウス展」は12/1(日)までとなっていますが、その後、高松、静岡、東京の各会場を巡るそうです。

おまけの秋

今回訪れた、西宮市大谷記念美術館には年に1、2度足を運ぶ機会があります。

駅からは少し距離がありこじんまりとした美術館なのですが、そのコンパクトさがほど良く、そばを流れる夙川(しゅくがわ)沿いの歩道も気に入っています。

夙川はお花見の名所で、この時期は桜の木が色づいています。

西宮出身の私にとっては馴染みある川沿いの景色。

近年大きな変貌を遂げている西宮市ですが、ここの風景は昔からほとんど変わっていなくてほっとします。

天気のいい土曜の午後。

美術館へ向かう道。

川沿いの紅葉。

これだけで秋を一気に満喫できたような気分にさせてくれる週末でした。

皆さんは秋、満喫されましたか?

最後に朗報!

「バウハウス」と繋がりのあるrasch社の最新コレクション、COMING SOON!!(おそらく年内には・・・!)

ぜひぜひご期待ください。

人生は髪の毛とホコリとの闘いだと思う。掃除の話です。入社2年目、西宮市出身、集めたポストカードは一部ファイリング、あとは箱にわさっと保管。わさっと感もまたいいんです。